冷房と除湿の違いって?正しく賢く使い分けちゃおう!

日本の夏といえば湿度が高く、また気温も高いので、ベタベタして不快に感じることが多いですよね。そのため一日中エアコンを点けっぱなし、という方も少なくないかと思います。そんなとき、ふと業務用エアコンの「除湿(ドライ)」と「冷房」、どちらを選べば快適に過ごせるのか、迷ったことはありませんか?そこで今回は、業務用エアコンをより賢く正しく活用するための、除湿と冷房の使い分けの方法や、電気代の違いについて詳しく解説させていただきます。本コラムを参考に、それぞれの特徴を理解し、暑い夏を乗り切っちゃいましょう!

冷房と除湿はどう違うの?

先に結論から申し上げますと、前者である冷房運転は室内の空気の「温度」を下げることを一番に考えた機能を指します。それに対し後者である除湿運転は、室内の空気の「湿度」を下げることを一番に考えた機能を表しています。一体どういうことなのか、下記にてこれから詳しく解説させていただきます。

水分と温度の関係性

まず冷房と除湿の仕組みを理解する上で欠かせない、空気中に含まれる水分と温度の関係性についてご説明させていただきます。実は、空気中に蓄えられる水分の量は、空気の温度によって決まります。温度が高いとたくさんの水分を蓄えることができ、温度が低いと水分をあまり蓄えることが出来なくなります。そのため温度が下がったときには、空気中にいられなくなった水分は水滴として出てくるのです。例えを一つ挙げるとすると、冷蔵庫から冷えた飲み物を取り出しコップに注ぐと、コップの周りに水滴がたくさん付着しますよね?これは空気が冷たいコップに触れて温度が下がったため、空気中にいられなくなった水分がコップに水滴となって出てきたものなのです。

冷房運転はどうして「温度」が下がるの?

では、上記のことを踏まえた上で、冷房運転は何故温度が下がるのか。冷房運転を行うと、コンプレッサーで圧縮して冷やされた冷媒が導管の中を流れ、業務用エアコンの中にある熱交換器というアルミの何層にも重なったフィンを冷やします。そこに空気を送ることで冷たい風が出来上がり、室内の温度が下がるという仕組みとなっているのです。この空気が冷やされる際に、温度の急激な低下によって室内機の内部にたくさんの水が出てきます。この水が「ドレン」と呼ばれる排水ホースを通って室外へと排出されるという流れになっているのです。

除湿運転はどうして「湿度」が下がるの?

では次に、除湿運転は何故湿度が下がるのか。除湿運転を行うと、業務用エアコンが湿度の高い室内の空気を吸い込み、アルミの熱交換器で熱を奪って空気の温度を下げます。そうすると空気が冷え、含むことの出来る水分量が減り、空気中にいられなくなった水分が水滴としてアルミの熱交換器に現れます。その水滴を集めてホースを通じて室外に出すことにより、室内の水分量が減り、乾燥した空気を再び室内に戻します。これを繰り返すことで室内の水分をどんどん外に出し、湿度を下げていくという仕組みになっているのです。

除湿の種類について

実は除湿には「弱冷房除湿」「再熱除湿」「ハイブリッド除湿」の計・3種類あることをご存知でしたか?業務用エアコン内部の水を外に排出する仕組みはどれも同じなのですが、室内に戻ってくる空気の温度がそれぞれ異なってきます。ここではその違いについて、詳しく解説させていただきますので、是非しっかりと目を通してみてくださいね。

弱冷房除湿

弱冷房除湿は、除湿を行うために一度空気の温度を下げて水分を集めて排出し、乾いた空気をそのまま室内に戻すものです。弱く冷房運転をかけているのと同じなので、少し肌寒く感じてしまうこともあります。

再熱除湿

再熱除湿は、水分を集めるために温度を下げた空気を、ちょうどいい温度に暖めなおしてから室内に戻すものです。そのため室内の温度を下げずに、湿度だけを下げることが出来るのが弱冷房除湿と大きく異なる部分であり、特徴でもあります。ですがデメリットとして、室内に戻す空気を暖めなおしているため、冷房より少し多くの電気を使用します。

ハイブリッド除湿

ダイキンなど一部のメーカーで搭載されているハイブリッド除湿と呼ばれるものは、水分を集めるために温度を下げた空気と、より室内の温度に近い空気を混ぜて室温に近づけて送風するといった除湿方法です。この方式だと寒くなりにくく、また、消費電力も抑えることが可能です。

冷房と除湿の電気代の差は?

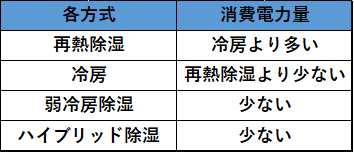

消費電力量のみに焦点を当て比較すると、下の表のようになります。

と、ご覧の通り「再熱除湿>冷房>弱冷房除湿≒ハイブリッド除湿」といった答えになります。が、冷房運転と除湿運転はそもそも使用の目的が異なり、温度や湿度の設定温度・使用環境によっても電気代は異なってきますので、正確にはどちらが安くなるとは言えません。よって温度を下げたい場合は冷房運転、湿度を下げたい場合は除湿運転と使い分けていただくと非常に効果的と言えるでしょう。

冷房と除湿はどのように使い分ければいいの?

上記から説明してきた通り、冷房と除湿は使用する目的が異なります。そのため、使用環境や使用時期に応じて賢く使い分けることが大切だと言えるでしょう。簡単にまとめますと、以下のようになります。

- 真夏など温度が高くなるときは「冷房」を使う。

- 梅雨など湿度が高くなるときは「除湿」を使う。(特に梅雨などは肌寒くならないよう再熱除湿やハイブリッド除湿がオススメ。)

快適にオススメの湿度と温度は?

湿度が40%以下だと、人は乾燥を感じてしまい、また、インフルエンザウイルスなど細菌の活動が活発になると言われています。対して60%以上あると、今度は汗が乾きづらくなってしまい、結露ができカビが繁殖しやすくなってしまうとも言われています。よって湿度は、汗をかいてもさらっと乾く湿度だと推奨されている50%以下を保つのがオススメ。また、温度は26℃~28℃の間が最も良いと言われています。その上に気流を利用することにより、涼感を更にアップさせることも可能です。心地よいとされる組み合わせと致しましては、夏は高温・低湿、冬は低温・多湿とされています。冷房時には設定温度を高めにした省エネ運転でも、湿度を低くすれば設定温度が低めのときと同じ快適さを得られますので、是非一度お試しくださいね。

まとめ

今回は冷房と除湿の違いについて、詳しくご紹介させていただきました。私たちが心地良いと感じるには、気温と湿度の関係性がとても大切。気温が高くても湿度が低ければ不快感は減りますし、逆に気温が低くても湿度が高いと寒さを感じにくくなります。蒸し暑い夏には風が吹くだけで体感温度が下がり、涼しく心地良く感じることも出来ます。

様々な要素によって体感温度は変化致しますので、総合的に考える必要があります。夏を少しでも快適に過ごすために、今回のコラムを参考に冷房と除湿を状況や環境に合わせて、是非上手に使い分けてみてくださいね。